1825 / 1826

Die Franzosen Camille Bouchet und Jean Babtiste Cazauvielh beschreiben Ihren Eindruck einer überwiegend einseitigen Verschmächtigung und Verhärtung des Hippocampus, den Sie bei einer Reihe von Patienten bei der Hirnsektion bemerkt hätten

Bouchet C, Cazauvieilh JB (1825). De l’épilepsie considérée dans ses rapports l’aliénation mentale. Recherches sur la nature et le siege de ces deux maladies: Mémoire qui remporté le prix au concours établi par M. Esquirol. Archives générales de Médecine 1825, 9: 510-542.

Cazauvieilh JB, Bouchet C (1826). De l’épilepsie considérée dans ses rapports l’aliénation mentale: Recherches sur la nature et le siege de ces deux maladies, etc. Archives générales de Mèdecine 1826, 10: 5-50.

1876

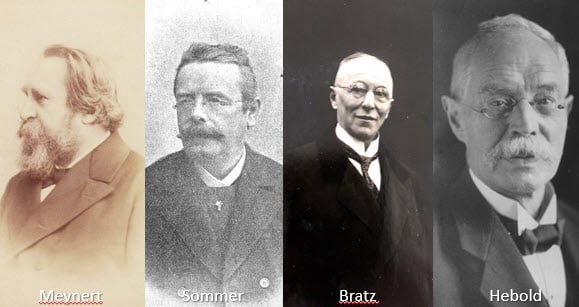

In Wien greift Theodor Meynert die Thematik erneut auf und stellt bisherige Berichte dazu zusammen.

Meynert T. Studien über das pathologisch-anatomische Material der Wiener Irren-Anstalt. Vierteljahresschrift für Psychiatrie 1867; I Jahrg. 3./4. Heft: 381-402

1880

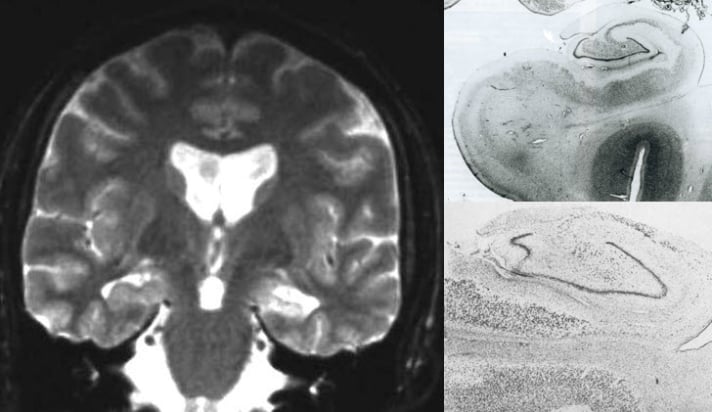

Ausführlich zur Ammonshornsklerose schreibt Wilhelm Sommer / Allenberg. Unter insgesamt 90 zusammengetragenen Fällen aus der Literatur beschreibt er selbst einen eigenen Fall mikroskopisch. Dies erfolgt so präzise, daß auf der Basis seiner Schilderungen später Illustrationen hergestellt werden, die v.a den Ausfall des - dann nach ihm benannten - "Sommer-Sektor" des Ammonshorn zeigen. Sommer selbst gab aber keine Illustration

Sommer W. Erkrankung es Ammonshorn als aetiologisches Moment der Epilepsie. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 1880, 10: 361-375.

-> Sommer (1880)

1899

Berlin-Wuhlgarten war eine Institution für über 1000 Epilepsie-Patientinnen und Patienten im Berlin der Jahrhundertwende. Emil Bratz und Otto Hebold führten dort die erste große Studie durch, die sich gezielt der feingeweblichen Untersuchung der Hippocampi bei der Epilepsie widmete. die Publikation dazu enthält eine berühmte Abbildung, einen Holzschnitt, der die Charakteristik der Ammonshornsklerose gut wiedergibt im Vergleich zur nicht betroffenen Seite

Bratz E. Ammonshornbefunde bei Epileptischen. Arch Psychiatr. Nervenkr 1899; 31: 820-835

-> Bratz (1899)

Die Geschichte rund um diese Studie und ihren historischen Kontext können Sie in einem aktuellen CEPI-Beitrag kennenlernen:

-> Kasper, Hebold, Stockmann (2025)

Rund um die Jahrhundertwende und in den Folgejahren gab es zahlreiche Arbeiten zur Thematik der AHS. Zu dieser Zeit gab es noch kein klar etabliertes Konzept einer "Temporallappenepilepsie". Die Verbindung bestimmter Symptome zu bestimmten Pathologien bzw recht spezifischen ZNS-Lokalisationen war noch nicht erkannt...

1935

An der Nervenklinik München unter O. Bumke, dem Wirkungsort Kraepelins & Alzheimers, studiert Karl Heinz Stauder / München den Zusammenhang von Symptomen des Temporallappens mit pathologisch-anatomischen Befunden durch akribische Analyse von Patienten, Patientenakten und in Synopsis mit dem exzellenten pathologischen Material von Spielmeyer. Er erkennt und beschreibt die Korrelation temporaler Symptome mit der mesiotemporalen Läsion der AHS.

Stauder KH. Epilepsie und Schläfenlappen. Archiv f. Psychiatrie 104, 181–212 (1936)

-> Stauder KH (1936)

1950 und Folgejahre

Die zunehmend aufkommende Epilepsiechirurgie, v.a die sich entwickelnde Strategie, auch mesiale Anteile des Temporallappens zu entfernen (das war anfänglich nicht der Fall bzw nicht üblich), v.a die Technik von Murray Falconer / London die mesialen Anteile en-bloc zu entfernen...ermöglicht erstmals den in-in vivo Nachweis der AHS und die systematische feingewebliche Analyse. Wichtige Arbeiten hierzu stammten z.B von

-> Sano & Malamud (1953)

-> Margerison & Corsellis (1966)

Neuzeit

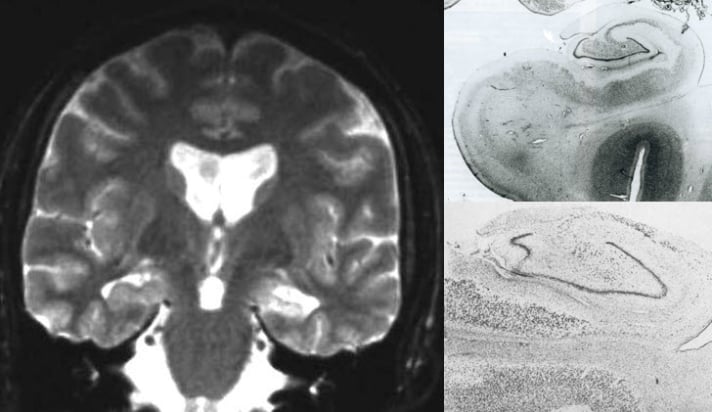

Die in-vivo, nicht-invasive und prä-operative Detektion der AHS gelingt erst mit Aufkommen und Verfeinerung der MRT-Technik. Surrogatmarker der AHS war anfänglich nur die Volumenminderung (T1), erst später die Signalsteigerung (T2, FLAIR), besonders gut zu sehen heutzutage auf optimierten Bildern in optimaler Angulierung (dünn, coronar, senkrecht zur Hippokampuslängsachse). Weiterhin ist die AHS eine sehr häufige, wenn nicht die häufigste Strukturläsion einer fokalen, oft schwer behandelbaren Epilepsie des Menschen.

Es ist heute schwer vorstellbar, daß es Zeiten gab, als die AHS eine reine histopathologische Diagnose war, lange Zeit erst post-mortem. Was es bedeutete, und wie es sich entwickelte, die AHS mittels bildgebender Verfahren sichtbar zu machen, läßt sich am besten in alten Büchern nachlesen, z.B in

Magnetic Resonance Scanning and Epilepsy

Shorvon, Fish, Andermann, Bydder, Stefan (ed)

NATO ASI Series, Series A, Vol 264

Plenum Press, NY & London, 1994

Magnetic Resonance in Epilepsy

Kuzniecky RI, Jackson GD

Raven press, NY, 1995

AI Website Builder